泌尿器科 遺伝の病気

遺伝診療について

近年、病気に関わる遺伝子を特定し、体質に合わせた検診方法で病気を早期に発見し、適切な治療をおこなうことにより(個別化医療)、病気の進行を遅らせ、死亡リスクを下げることができるようになってきました。そこで当院泌尿器科では、他の診療科とも連携して遺伝の関わる病気に対する診療を積極的に行っています。

◇泌尿器科で診る遺伝性疾患ってどんな病気?

おもに遺伝性腫瘍、多発性嚢胞腎、遺伝性尿路結石症などを診ています。泌尿器科領域で最も頻度が高い遺伝性疾患が、多発性嚢胞腎(ADPKD)です。遺伝性腫瘍にはいくつもの種類がありますが、泌尿器科に関連する代表的なものとして、前立腺癌を発症する遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)、腎盂・尿管癌を発症するリンチ症候群、腎癌・副腎腫瘍(褐色細胞腫)を発症するフォンヒッペルリンドウ(VHL)病、等があります。遺伝性尿路結石症の中ではシスチン尿症の頻度が最も高く、患者数の多い特定の地域が存在します。これらの疾患はすべて単一遺伝子疾患です。単一遺伝子疾患とは、1つの遺伝子の変化(変異)により発症する病気の総称です。

泌尿器科の関わる遺伝性腫瘍症候群の例

◇がんと遺伝

がんは主に「環境要因」と「遺伝要因」の組み合わせで発生します。

「環境要因」には、食生活・飲酒・喫煙などの生活習慣やウイルス感染や紫外線の暴露などがあります。

「遺伝要因」は、がんの発生と関わりのある遺伝子に変化を生まれつき持っている場合を言います。生まれつきがんを発症しやすい体質のことを「遺伝性腫瘍症候群」と呼びます。遺伝形式は常染色体優性遺伝で、この体質は、性別に関わらず50%の確率で次の世代に受け継がれます。

◇フォンヒッペルリンドウ病 (VHL病:von Hippel-Lindau disease)

中枢神経系(主に小脳、延髄、脊髄)の血管芽腫、網膜の血管腫、腎がん、副腎の褐色細胞腫(血圧を上げるホルモンを出す腫瘍)などの小さな血管を富む腫瘍やのう胞(液体が溜まった袋状のもの)が数多くできる遺伝性腫瘍症候群です。膵内分泌腫瘍などの膵病変もできることが知られています。

◇遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC:Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome)

乳がんや卵巣がんを発症しやすい体質で、男性においては前立腺がんを発症する可能性が高くなると言われています。乳がんや卵巣がんに罹患した血縁者が多くいる場合には、前立腺がん検診を40歳から開始することが勧められます。

◇リンチ症候群

大腸がん(一番頻度が高い)、子宮体がん、卵巣がん、胃がん、腎盂・尿管・膀胱がんを発症しやすい体質で、泌尿器科で最も診療する機会の多い遺伝性腫瘍症候群です。

◍かんたんチェック◍

下記に当てはまる方は、遺伝性腫瘍症候群の詳細な評価を行うことがすすめられます。

▪フォンヒッペルリンドウ病

腎癌の患者さんで、下記の病歴を持つ血縁者がいる場合、フォンヒッペルリンドウ病 の可能性が考えられます。

▢ 中枢神経系(小脳や脊髄(せきずい))の血管芽腫

▢ 網膜の血管腫

▢ 副腎の褐色細胞腫

▢ 膵臓の神経内分泌腫瘍(PNET)

▪遺伝性乳がん卵巣がん症候群

前立腺がんの患者さんで、下記の病歴を持つ血縁者がいる場合、遺伝性乳がん卵巣がん の可能性が考えられます。

▢ 45歳未満の若年性乳がん

▢ 卵巣がん(特に漿液性卵巣がん)

▢ 膵癌

▪リンチ症候群

腎盂・尿管がんの患者さんで、下記の病歴を持つ血縁者がいる場合、リンチ症候群 の可能性が考えられます。

▢ 大腸がん

▢ 子宮体がん

▢ 卵巣がん

▢ 胃がん

※上記は、ご自身の遺伝性がん症候群の可能性が高いのかそうでないのかをかんたんに見分けるためのチェックリストです。当てはまる方でも遺伝子の変化が見つからない場合もありますし、当てはまらない方でも遺伝性を否定するものではありません。

◇常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)と遺伝

名前のとおり、「常染色体優性遺伝(AD)」の形式をとり、腎臓にたくさんの嚢胞ができる病気です。(嚢胞とは、液体の溜まった袋状のものです。)ADPKD患者の頻度は3,000~8,000人に1人程度と推測されています。責任遺伝子は、PKD1とPKD2という名前の2つが知られています。ADPKDは、腎嚢胞ができるだけでなく、嚢胞からの出血や感染、そして尿路結石をおこすことがあります。また進行すると腎臓の機能が低下し、腎不全となり透析が必要になることもあります。腎臓以外では、肝嚢胞、高血圧、脳動脈瘤、心臓弁膜症、大腸憩室などを合併します。

ADPKDにおいては、嚢胞の増大や腎機能が低下する速さを抑える治療薬があります。そのため我々は患者本人だけでなく、ご家族の方(遺伝子の変化を持っていて未発症)にも積極的にアプローチをしています。

◇シスチン尿症と遺伝

遺伝性尿路結石症にはいくつかの種類がありますが、中でも最も頻度が高いのがシスチン尿症です。シスチン尿症では、尿中のシスチンの量が増え結石をつくりやすくなります。尿路結石全体の1〜2%を占めます。遺伝形式は常染色体劣性遺伝になります(詳細は次の章をご覧ください)

私たちは、誰でも何らかの変異遺伝子を数個持っています。血族結婚をしている家系では、共通の変異遺伝子も持っていることが多いため、遺伝性疾患の発症頻度がより高くなります。そのため、患者の分布に地域性を認めることが多いです。高知県でもそういった地域があります。

親から子への受け継がれ方

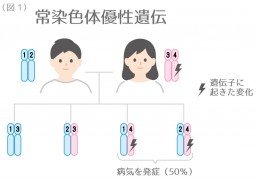

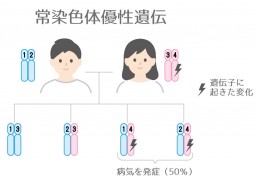

常染色体優性遺伝の場合、病気の原因となる変異遺伝子が常染色体に存在します。また私たちが親からもらった遺伝子は2つ1組のペアですが、変異遺伝子が2つのうち1つでもあれば必ず病気が発症するので、優性遺伝になります。常染色体優性遺伝の特徴として、50%の確率で変異遺伝子が親から子へと伝わります(図1)。また男女差はなく、どの世代にも患者がいます。

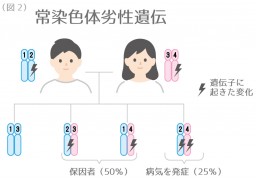

常染色体劣性遺伝の場合は、変異遺伝子が2つ揃わないと発症しません。両親ともに1つずつ変化のある遺伝子を持っていて(保因者と呼びます)、変化のある遺伝子だけを受け継いだ子供が病気を発症します(図2)。ですから、保因者の両親から、病気を発症する子供が生まれる確率は、25%です。

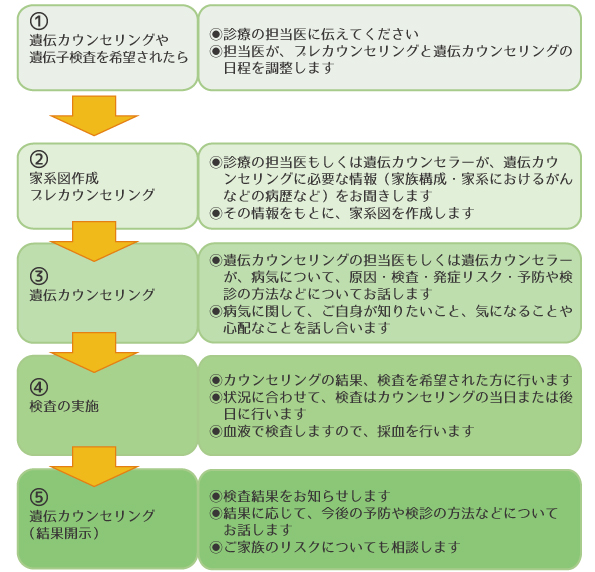

遺伝診療の流れ

※ご家族が個別に相談をご希望された場合にも、遺伝カウンセリングを受けることができます。その場合には、診療台や検査費用は自費になります。

金額についてはこちら

まとめ

遺伝性疾患は、このように複数の臓器に病気が発症するのが特徴です。そのため、泌尿器科だけではなく、他の診療科と連携して治療にあたることが重要になります。

|

ご質問等ございましたら、いつでもお尋ねください。 【問い合わせ先】 |